Vida y obra de Guevara

viernes, 24 de octubre de 2014

El pensamiento del doctor Ernesto Guevara en el desarrollo medico social de Cuba

En una conferencia dictada el 20 de agosto

de 1960, que después ha sido titulada "El médico revolucionario", el

doctor Guevara expone con palabras sencillas cómo se forjó su pensamiento

médico social: "Después de recibido, por circunstancias especiales y quizá

también por mi carácter, empecé a viajar por América y la conocí entera. Salvo

Haití y Santo Domingo, todos los demás países de América han sido en alguna

manera visitados por mí. Y por las condiciones en que viajé, primero como

estudiante y después como médico, empecé a entrar en estrecho contacto con la

miseria, con el hambre, con las enfermedades, con la incapacidad de curar a un

hijo por la falta de medios, con el embrutecimiento que provocan el hambre y el

castigo continuo, hasta hacer que para un padre perder a un hijo sea un accidente

sin importancia, como sucede muchas veces en las clases golpeadas de nuestra

patria americana. Y empecé a ver que había cosas, que en aquel momento, me

parecieron casi tan importantes como ser un investigador famoso o como hacer

algún aporte substancial a la ciencia médica: y era ayudar a esa gente".

En ese mismo discurso expone su valoración

del ser humano: "Comprendimos perfectamente que vale, pero millones de

veces más la vida de un solo ser humano, que todas las propiedades del hombre

más rico de la tierra".11 Esta frase es la base en que se sustenta

la medicina social cubana y está implícita en los dos primeros principios de

nuestra salud pública: la salud es un derecho del pueblo y la salud de la

población es responsabilidad del Estado.

A la dirección nacional del sistema de

salud le dirá: "El trabajo que está encomendado hoy al Ministerio de

Salubridad, a todos los organismos de este tipo, es organizar la salud pública

de tal manera que sirva para dar asistencia al mayor número posible de personas,

y sirva para prevenir todo lo posible en cuanto a enfermedades, y para orientar

al pueblo".

Este pensamiento del doctor Guevara estará

presente en las acciones de salud del médico cubano que a través del Servicio

Médico Rural, creado desde enero de 1960, lleva a los lugares más apartados del

país, no sólo acciones curativas, sino marcadamente preventivas y de promoción

de salud, para dar fundamento a tres de los principios de nuestra salud

pública: accesibilidad de toda la población del país a los servicios de salud,

gratuidad completa de la atención médica terciaria y secundaria y de la primera

sólo excluido el pago de los medicamentos a los enfermos no dispensarizados y

marcado acento preventivo y de promoción en las acciones de salud, sin olvidar el

importante aspecto de la rehabilitación.

Al nuevo médico de la atención primaria le

advertirá sabiamente: "Y veremos que no siempre las enfermedades se tratan

como se trata una enfermedad en un hospital, en una gran ciudad, veremos,

entonces, cómo el médico tiene que ser también agricultor, y cómo aprende a

sembrar nuevos alimentos, y sembrar con su ejemplo, el afán de consumir nuevos

alimentos [...] Veremos, entonces, cómo tendremos que ser, en esas

circunstancias, un poco pedagogos, a veces un mucho pedagogos, cómo tendremos

que ser políticos también, como lo primero que tendremos que hacer no es ir a

brindar nuestra sabiduría, sino ir a demostrar que vamos a aprender, con el

pueblo, que vamos a realizar esa grande y bella experiencia común, construir una

nueva Cuba."

Sobre la participación del pueblo

organizado en las acciones de salud, que es otro de los principios de nuestra

salud pública, nos dirá muy tempranamente: "El principio en que debe

basarse el atacar las enfermedades es crear un cuerpo robusto, pero no crear un

cuerpo robusto con el trabajo artístico de un médico sobre un organismo débil,

sino crear un cuerpo robusto con el trabajo de toda la colectividad, sobre toda

esa colectividad social" y nos señala certeramente el papel del médico en

dicha medicina: "El médico, el trabajador médico, debe ir entonces al

centro de nuestro trabajo, que es el hombre dentro de la colectividad".11 El actual modelo de

atención médica primaria, "El Médico y Enfermera de la Familia", que

alcanza a toda la población de nuestro país, dividiendo a la colectividad para

su asistencia en grupos familiares, da amplia respuesta a este aspecto tan

importante del pensamiento médico social del Guerrillero Heroico.

Pero donde quizá con mayor fuerza se

sienta la influencia de su pensamiento, porque en él está su ejemplo, es en el

principio de la salud pública cubana que más la ha caracterizado y que es: la

solidaridad internacional. En cualquier país del mundo en que se encuentre

prestando sus servicios un médico cubano allí habrá mucho de su tenacidad, de

su espíritu de sacrificios y de su sensibilidad humana.

Por todo ello más que un médico en

ejercicio profesional al servicio del desarrollo de nuestro país, él fue y

sigue siendo nuestro gran Maestro de higiene social y por eso, quizá, desde

fecha tan temprana como el 1ro de enero de 1960 la Facultad de Pedagogía de la

Universidad Central de las Villas le concedió el título de Doctor Honoris

Causa.

Y como Maestro le hablaría a los jóvenes

que en las universidades adquieren conocimientos científicos para advertirles

de su responsabilidad social: "Pero ustedes, estudiantes del mundo, no

olviden nunca que detrás de cada técnica hay alguien que la empuña, y que ese

alguien es una sociedad, y que con esa sociedad se está, o se está contra ella

[...] Y que la técnica es un arma, y que quien sienta que el mundo no es

perfecto como debiera ser, debe luchar porque el arma de la técnica sea puesta

al servicio de la sociedad, y por eso rescatar antes a la sociedad para que

toda la técnica sirva a la mayor cantidad posible de seres humanos, y que

podamos construir la sociedad del futuro désele el nombre que se quiera."

Lo imperioso de otras tareas que lo

llevaron a participar en la lucha guerrillera de liberación en África y en

Bolivia hasta entregar heroicamente su vida en esta última el 8 de octubre de

1967, hace ahora 34 años, impidió que Ernesto "Che" Guevara

completara el desarrollo de su pensamiento médico social y que pudiera ser

aplicado en cada una de las etapas del devenir histórico de nuestra salud

pública revolucionaria. Sin embargo queda lo que nos dejara sobre tan

importante tema en sus discursos, conferencias y escritos, que forman parte hoy

de lo más importante del pensamiento médico social cubano.

Ernesto Guevara y la Educación Humanista

Fue un voraz lector de variados temas y libros,

pasando por el Ingenioso Hidalgo Don quijote de la Mancha, al que hace

referencia en varias ocasiones, Víctor Hugo, hasta los clásicos del Marxismo,

Carlos Marx y Federico Engels lo cual sirvió de ilustración para sus ideales,

el descubrimiento del marxismo no fue para el Che una simple y llana operación

intelectual y bibliográfica, sino también el resultado de una experiencia

vivida, la de la miseria y la opresión de las masas latinoamericanas que

conoció a lo largo de sus viajes, poseía preocupación por Latinoamérica y los

lazos que debían tener estos países entre ellos la lengua, cultura y el deseo

de liberación del yugo colonial norteamericano haciéndolo sobre las bases de la

igualdad y la sensibilidad por el saber humano.

El humanismo lo podemos encontrar de forma

tácita, puede observarse tanto en el inicio, como durante el desarrollo y fin

del pensamiento y acción guevarista, superando desde nuestra perspectiva el

carácter económico para trascender al plano social; todo esto movido por el

hecho de considerar al hombre como eje central o factor esencial de la revolución.

Por ello, el humanismo del Che es, ante todo, un humanismo revolucionario, ya

que no se conforma con el sólo hecho de interpretar la naturaleza sino en

transformarla.

El Che nos dejó una concepción de la Revolución

socialista y de liberación, y de la transición del capitalismo al comunismo en

las condiciones de la segunda mitad del siglo XX; pero con una visión futurista

orientada a dar paso a la vida de un hombre que sería el resultado de todos los

cambios. Se debe tener en cuenta que la transformación radical de la sociedad

exige una profunda variación de las

estructuras mentales de los individuos, por eso

se plantea la educación directa (y se critica la autoeducación por considerarla

incompleta) que ofrece una explicación verdadera y convincente, debido a que no

se vale de estrategias para lograr llegar a la conciencia de los individuos.

Esta forma de educación toca realmente a las masas y; de esta manera se va

expandiendo hasta que se convierte en un hábito, así pues, a medida que la va

adquiriendo va presionando luego a aquellos que no han logrado.

El Che es plenamente consciente del papel que la

educación debe jugar en el proyecto de construcción del socialismo: “Nuestra

tarea consiste en impedir que la generación actual, dislocada por sus conflictos,

se pervierta y pervierta a las nuevas. No debemos crear asalariados dóciles al

pensamiento oficial ni ‘becarios’ que vivan al amparo del presupuesto,

ejerciendo una libertad entre comillas”.

Cuando Ernesto " Che" Guevara comenzó a

viajar por América, como estudiante y como médico, fue cuando entró en estrecho

contacto con la miseria, con el hombre y con las enfermedades, sintiendo unas

ganas inmensas de ayudar a esa gente con su esfuerzo personal a raíz de esto

piensa y reflexiona acerca de la situación hasta llegar a plantearse que la

base fundamental del Hombre Nuevo es la educación; ya que es allí donde se va a

lograr el cambio de conciencia, encontrando la fórmula para perpetuar en la

vida cotidiana esa actitud heroica con la orientación a cambios importantes

entre ellos la transformación de estructuras sociales, de las instituciones

políticas y del régimen existente, esto nos explica la importancia del Hombre

Nuevo y la necesidad de su existencia, en una sociedad que quiere vivir en una

libertad plena, en igualdad de beneficios para todos, así de esta manera, poder

llegar al socialismo deseado. Se puede decir que el valor ético que expone

Guevara es que, el valor supremo de todo humanismo real no puede ser otra cosa,

lógicamente, que la misma humanidad.

La educación debe tomar un perfil liberador,

crítico, que fomente la reflexión y la descolonización del pensamiento, y no un

sistema que se encargue de fomentar el egoísmo, la obediencia, la pereza de

pensamiento y el consumismo desenfrenado.

Los Mensajes de Ernestito, Teté, Pelao, El

Chancho, El Loco, Chang-cho, Che, como también se conocía a Ernesto Guevara

fueron de carácter ético, estético, ideológico, liberador, entre otros como se

pudo observar en el contenido del texto, dejando huellas y modelos a seguir a

nivel internacional en pro del desarrollo de los países y del hombre como

persona y fuente primordial para la sociedad.

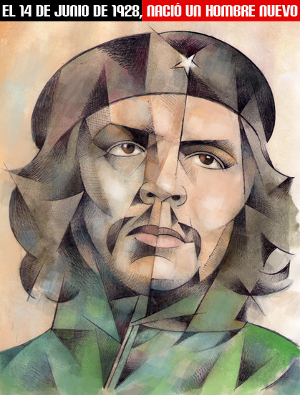

Biografia

ERNESTO GUEVARA DE LA

SERNA

Tan insigne revolucionario nació en un

hospital de la ciudad de Rosario, Argentina, segunda en importancia en aquella

época del país, el 14 de junio de 1928, como miembro de una familia bien

acomodada y muy culta. Su padre Ernesto Guevara Lynch, a quien le faltaron

pocas asignaturas para graduarse de arquitecto, era un lector voraz y poseía

una muy bien nutrida biblioteca; su madre Celia de la Serna, hija del doctor

Juan Martín de la Serna, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad

de Buenos Aires, dominaba los idiomas inglés y francés y de sus cuatro

hermanos, tres se graduaron de abogado y arquitectos en la propia universidad

bonaerense.

Desde los dos años de edad comenzó su

padecimiento crónico de bronquitis asmática que lo acompañaría toda su vida,

pero que templaría su voluntad hasta llevarla a límites increíbles y forjaría

su vocación por la medicina.

La familia Guevara de la Serna, por los

negocios del padre, se vio precisada a cambiar muchas veces de lugar de residencia,

lo que le dio desde su niñez a Ernesto Guevara una visión en extensión de su

mundo, que lo convertiría en un viajero impenitente durante toda su existencia.

La enseñanza primaria la recibió de dos

competentes pedagogos, los primeros grados impartidos por la profesora Elba

Rossi en el Colegio San Martín y los últimos por el profesor Osvaldo Oviedo

Zelaya en el Colegio Santiago Liniers, ambos en la pequeña ciudad de

Altagracia, provincia de Córdoba.

Los estudios de bachillerato los cursó en

el notable Colegio Nacional Deán Funes, impregnado del pensamiento del

sacerdote y revolucionario don Gregorio Funes, en la ciudad de Córdoba, capital

de la provincia del mismo nombre, en cuya universidad se llevó a cabo en 1918

una de las reformas de estudios más profunda, por su proyección social, de la

historia de América.

En esta época conoce al doctor Alberto

Granado, notable bioquímico, tiempo más tarde profesor de las Facultades de

Medicina de las Universidades de Santiago de Cuba y La Habana, de determinante

influencia en la personalidad de Guevara y con el se consolida su afición por

los viajes, que comienzan a partir de entonces por toda la Argentina. De esos

años de estudios preuniversitarios diría su padre: "Toda mi biblioteca

pasó por sus manos antes de ser adulto. Yo tenía una biblioteca bastante

completa. Ernesto a los 15 años estaba ya familiarizado con Jung, Adler, y con

Marx, Engels, Lenin"

Su facilidad para las matemáticas hizo

pensar a familiares y amigos que matricularía ingeniería como carrera universitaria

y es preciso detenernos en este aspecto para comentar que dicho interés y la

conciencia de la utilidad del conocimiento de las matemáticas, para toda

actividad científica, económica y social, no lo abandonaron nunca. Muchos años

después cuando ocupaba la presidencia del Banco Nacional de Cuba, su

vicepresidente lo era el doctor Salvador Vilaseca Fornel, notable profesor de

matemáticas, después rector de la Universidad de La Habana, a quien pidió

Guevara le diera clases de esta ciencia y cuenta el viejo maestro que durante

cinco años fue su alumno, que del inicial repaso de las matemáticas del

bachillerato pasaron a profundizar en la geometría analítica, el álgebra

superior, cálculo diferencial e integral, ecuaciones diferenciales, hasta

entrar en el análisis del libro sobre programación lineal del profesor mexicano

Héctor M. Espinosa Berriel, del que resolvió uno por uno todos sus ejercicios y

tiempo más tarde cuando preparaba su viaje a Bolivia le mandó a pedir, a su

maestro, cinco libros, uno de ellos sobre programación lineal, del autor

norteamericano que habían empezado a estudiar juntos.

Pero un hecho familiar, ha apuntado su

padre, lo inclinó definitivamente a la medicina. Cuando esperaba en las

vacaciones de 1947 para matricularse en la Universidad, sin haber decidido aún

en qué Facultad, su abuela paterna sufre una hemorragia cerebral y Guevara

acude rápidamente a su lado y está junto a ella, haciéndole todos los cuidados,

en los últimos 15 días de su agonía. Profundamente deprimido, con su muerte

inevitable, matricula en la Universidad de Buenos Aires la carrera de medicina.

Las universidades argentinas habían sido

profundamente sacudidas por la revolución universitaria de 1918, iniciada en la

de Córdoba, la más antigua institución docente superior de país, fundada en

1613, pero en ésta y en la de Buenos Aires, fueron las que más profundamente

había dejado sus huellas.

Los cubanos también sentimos sus vientos

de renovación. En 1922 de visita en la capital del país, para asistir al VI

Congreso Médico Latinoamericano, el doctor José Arce, eminente cirujano,

entonces rector de la Universidad de Buenos Aires, fue invitado a pronunciar

una conferencia sobre dichos cambios en la enseñanza superior, lo que hizo el 4

de diciembre del propio año con el título, "La evolución de las

universidades argentinas" en el Aula Magna de la Universidad de La Habana.

Desde entonces esta conferencia ha sido considerada como el hecho que

desencadenó la revolución estudiantil universitaria de 1923 dirigida por

nuestro inmortal líder juvenil Julio Antonio Mella, que produjo la reforma de

estudios de 1924, aunque yo opino que en lo referente a los de nuestra Facultad

de Medicina estuvieron más influidos por el informe de Abraham Flexner sobre

los estudios médicos en Estados Unidos y Canadá de 1910.

En la Facultad de Ciencias Médicas de la

Universidad de Buenos Aires en 1947, cuando ingresa Ernesto Guevara, los

estudios médicos se realizaban en seis cursos explicados en 30 cátedras,

innegablemente influidos por la reforma de Córdoba. Desde su inicio va unir el

trabajo a su aprendizaje oficial. En el primer año labora como oficinista en la

Municipalidad de Buenos Aires y en el segundo ya los hace en el Instituto de

Investigaciones Alérgicas bajo la dirección del eminente alergólogo doctor

Salvador Pissani, primero su médico y después su admirado maestro, con el que

trabaja hasta el final de la carrera. Algunas de las investigaciones en que

interviene serán publicadas en la revista Alergia como "Sensibilización de

cobayos a pólenes por inyección de extracto de naranjas".

Su interés siempre mantenido de conocer

nuevos horizontes geográficos y sociales lo induce a trabajar durante sus

vacaciones como enfermero en barcos de la marina mercante en viajes por puertos

nacionales y su afán de saber inclina sus lecturas, aún más, por campos

aparentemente ajenos a la medicina, como la lectura, la historia, la filosofía,

la arqueología, la política y estudia dibujo por correspondencia.

Indiscutiblemente que compartía la famosa afirmación del profesor español del

siglo XIX don José Letamendi: "El médico que sólo sabe de medicina, ni

medicina siquiera sabe".

Terminado el cuarto año de la carrera,

tiene ya aprobadas 16 asignaturas que comprenden las ciencias básicas y

preclínicas y ha entrado en contacto muy satisfactoriamente con la famosa

Escuela Argentina de Semiología y Clínica Propedéutica que dio figuras de la

importancia, entre muchas, de los profesores Gregorio Aráoz Alfaro, Tiburcio

Padilla y Pedro Cossio, por cuya grandiosa "Biblioteca de

Semiología", integrada por diez volúmenes aprendimos tan importante

materia médica los estudiantes latinoamericanos desde los años de las décadas

de 1930 a 1960.

Con ese bagaje médico y humanista emprende

Guevara con su amigo el doctor Alberto Granado su viaje de nueve meses por

Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Colombia y Venezuela. En el Amazonas peruano

va a conocer a un hombre extraordinario, con el que laboran un tiempo, que

marcará también su formación humanista y científica, el doctor Hugo Pesce, profesor

de Medicina Tropical de la Universidad de San Marcos de Lima, la más antigua de

América del Sur, quien por su militancia política se vio obligado a dejar su

cátedra y continuar sus investigaciones en las selvas amazónicas en las que

estudió la fisiología del indio y descubrió zonas endémicas de tifus

recurrente, varias nuevas especies de flebótomos, un foco leprógeno y creó un

centro asistencial contra esta última enfermedad.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)